2025/08/22 15:00

「インディゴ」といえば、やはり多くの方がデニム生地を思い浮かべるのではないでしょうか。

その独特の深みのある青色が、さまざまなファッションシーンで愛されています。

しかし、日本にはこの「インディゴ」に深く関係のある伝統技術があるのをご存知ですか?

それが「藍染め」です。日本で古くから親しまれ、独特の風合いと深い色合いで人々を魅了してきました。

一方で、デニムに使われる「インディゴ染め」との違いとなると、意外と知られていないことも多いようです。

そこで今回は、この2つの染めの違いを探りながら、藍色の魅力に迫ってみましょう。

■伝統と現代が織りなす「児島ブルー」

色落ちしないデニム(深い濃紺) シルク混デニム(しなやかで微光沢)

当ブランドでも使用している児島デニムについてご紹介します。

高品質なジーンズが誕生する秘密の一端、それは日本が誇る伝統的な「藍染め」にあります。

この染色方法は、江戸時代からタデ藍を発酵させた染料を繰り返し布に染み込ませ、酸化させることで、深みのある青を生み出します。

岡山県産のデニム地は、その独特の風合いで愛好家たちに支持されており、数多くの高級ブランドでも採用されています。

その中で、「ジャパン・ブルー」の名で親しまれる藍染めは、一つ一つの工程を重ねるごとに美しさが増し、深い青の濃淡を楽しめるのが特徴です。

天然の藍染料は複雑で深みのある色合いに枷染め(かせぞめ)という技法で繊維の芯まで染まった藍は、色落ちしません。

一方、合成インディゴ染料は分子構造が大きいため繊維の表面に付着しやすく、そのおかげでジーンズ特有の色落ちが生まれ、「デニムの味」として親しまれています。

児島では、この伝統と現代技術を融合させ、さまざまなデニム製品が作られています。

藍染めの濃紺から合成インディゴの経年変化を楽しむデニムまで、幅広い選択肢があり、「児島ブルー」と呼ばれる深い青色が、地域の文化と技術の象徴となっています。

■藍染とは

上写真:タデ藍 上写真:すくも作り(藍を細かく刻み、天日干しをして乾燥させる)

下写真:すくも(発酵したもの) 下写真:藍建て 下写真:染色

藍染とは植物染料「藍」を用いた染色技法。植物の持つ「インジゴ」色素成分を用いる染色技法であり、独特な深い青色の美しさで知られています。また、染められた布地そのものを藍染と呼ぶこともあります。

この「藍」という植物染料は特定の植物に限定されず、日本では主に藍にはいくつか種類があり、タデ藍や琉球藍、木藍などが地域ごとに使われるのが特徴。徳島県では、アカクキセンボン(赤茎千本)、シロコジョウコ(白小上粉)、アカコジョウコ(紅小上粉)が主に栽培されています。これらは、タデ科の植物で、元々は中国から来た植物。

藍の色素は水に溶けにくい性質のため、単純に煮るだけでは染色液を作ることはできません。藍染は、高度な技術が必要とされる職人技が必要です。主に染色回数の違いで藍色の濃淡を表現します。

藍染によって染め上げられる青は、「ジャパン・ブルー」として世界から賞賛されるほど、その深みは唯一無二。

江戸時代にはこの染色技法が利用され、町の紺屋(こうや)と呼ばれる染物屋で布地を染めてもらうのが習慣でした。

紺屋が集まることで藍染の文化が広まり、「紺屋町」として現在も地名や歴史にその痕跡を残しています。

<藍染め用語>

・すくも=藍の葉を乾燥し、発酵~熟成させて作る染料。藍は水に溶けない性質で、発酵させて可溶化することで染料として使用できるようになるのが特徴。

・藍師=藍の栽培から、すくもを作る職人のこと。

・藍建て=すくもから染色液を作る工程のこと。藍がめに、すくもと灰汁、酒、ふすまなどを加えて2週間ほど発酵させる。

・染師=すくもから藍建て(あいだて)し、染色する職人のこと。

■藍染の歴史

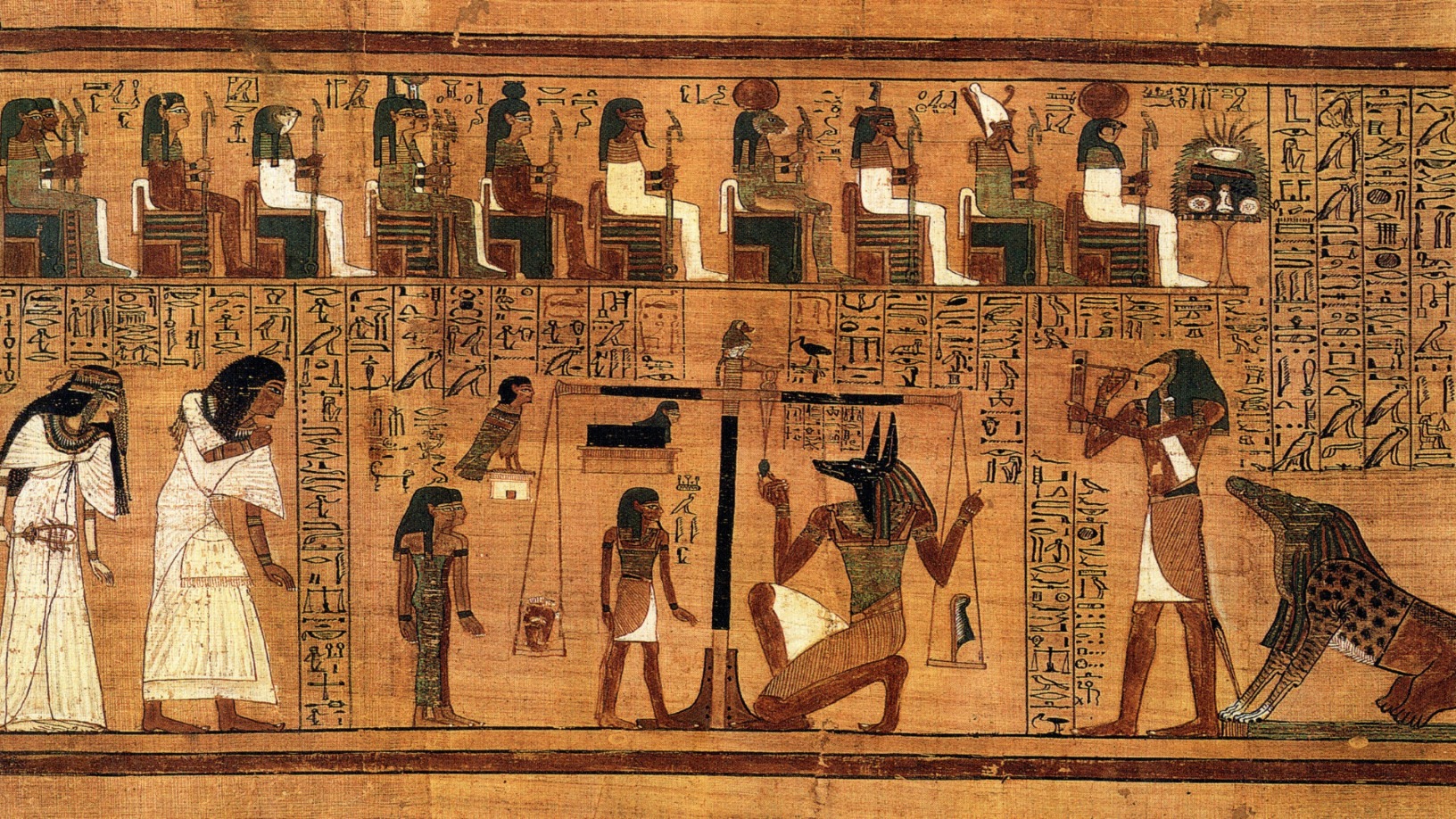

藍染は世界各地で古くから行われてきた伝統的な染色方法の一つであり、人類最古の染料とも称されます。

その歴史はなんと紀元前3000年頃にまで遡ると言われています。エジプトのピラミッドから発見された藍染の布や、ツタンカーメンのミイラを包む布も、藍染で彩られていたことで知られています。

また、インドや中南米、アフリカをはじめ、多くの地域で人々の生活を鮮やかに彩ってきました。

日本では、藍染は飛鳥から奈良時代に中国や朝鮮を経由して伝わったと言われています。

藍染の技術は「藍」から染料を抽出し、その美しい深い青色で布を染めたり、薬草として庶民の暮らしを支えたりと日本人と藍の関係は実に深いものでした。

平安時代には、深い藍色が貴族たちに高貴な色として愛用されました。その染められた布は、現在も法隆寺や正倉院で大切に保管されています。

藍染は貴族階級の人だけが着用できる高級品でしたが、江戸時代になると藍染は庶民の生活にも広く普及し、着物や作業着、寝具に至るまで、日常のあらゆる布製品に使われました。

藍は天然染料であるがゆえの独特な深みが特徴で、伝統的な技術と人々の生活文化が交わった象徴的な存在です。

■「ジャパン・ブルー」

藍染は、海外では「ジャパン・ブルー(Japan Blue)」として知られています。その呼び名の由来は、明治初期に遡ります。

日本を訪れたイギリスの化学者ロバート・ウィリアム・アトキンソン(1850年~1929年)は、日本人の暮らしの中に、藍色が溢れていることを知りました。

行く人々の着物や軒先に揺れる暖簾、日常生活に息づくその青の深みは、彼にとって忘れがたい風景となりました。

これらは、明治11年(1878年)に発表された彼の論文『藍の説』にも色濃く反映されています。この中でアトキンソンは、日本独自の藍染文化を「ジャパン・ブルー」として紹介し、その美しさを世界へと伝えました。

この言葉は、藍染が持つ深遠な美しさと日本文化の独自性を象徴するものとして定着していきます。

現在、「ジャパン・ブルー」は、日本が誇る伝統文化の象徴であり、その精神はサッカー日本代表のチームカラーにも宿っています。

この言葉は単なる色彩を超え、人々の心に響く文化的な価値を表すものとして受け継がれています。

■インディゴとは

日本の藍染めは、植物「藍」に含まれる「インディゴ」という色素を利用して、深く美しい青色を生み出しています。しかし、このインディゴを持つ植物は日本の藍だけではなく、国ごとに原料が異なります。

たとえば、フランスではアブラナ科の「ウォード」、インドでは「インドアイ」、アメリカでは他の植物や鉱物が用いられています。それぞれ原料が異なるため、染め上がりの色味や特徴に微妙な違いがあります。

特にインドで栽培されるインドアイは、世界中で藍染めの主な原料として使われるようになり、この植物の名前からインディゴという色素名が付けられました。「インディゴ」という名前自体、インドが由来なのは興味深いですね。

インディゴは元々天然の成分で、植物から染料を作るには膨大な手間と時間がかかりました。

そのため染めムラや保存の難しさが課題でしたが、これを解決したのが「合成インディゴ」です。

1880年にドイツの科学者によって開発され、藍と同じ化学式を持ちながら大量生産を可能にしました。この技術は効率性を重視し、繊維の周りに付着することで特有の色落ちを生じ、デニムの「味」として私たちに親しまれる独特の風合いを生み出しています。

この合成インディゴは、天然のインディゴより安価で作りやすく、長期保存が可能です。

藍染めの染料は藍の葉を発酵させて得られる天然のもの。一方でインディゴは石油を原料として合成されます。

興味深いことに、天然インディゴと合成インディゴは不純物を取り除けば全く同一の物質であり、不純物がないこと、均一でムラのない生産が可能な点から、現在では合成インディゴが主流となっています。

特に、デニム生地の染色にはこの合成インディゴが主に用いられています。

もし本来の意味で比較するならば:

藍染め(天然インディゴ):天然染料 インディゴ(合成インディゴ):合成染料

合成技術の進歩が、伝統的な藍染めと現代の染色の架け橋になっているともいえます。

■藍染とインディゴ染めの違い

<藍染め>

・自然由来の植物染料を使用し、その複雑さや手間のかかるプロセスを通じて深みのある色合いを作り出します。

・天然藍は「不純物の混ざり」が色彩に深みを与える魅力でもありますが、その不均一さが課題となる場合も。

・藍染めは職人の熟練技が必要で、保存や染色の維持が難しいことから高価になる傾向があります。

・藍染の「枷染め(かせぞめ)」は繊維の芯まで染まり色持ちがよい。

・天然藍を使用した藍染は「本藍染」や「正藍染」として区別され、現在では非常に貴重なものとして位置付けられています。自然由来の藍は、その不純物が時に複雑で深みのある色を生み出し、多くの人々に魅力を感じさせています。その美しさと温かみは、職人たちの熟練の技術と自然への敬意によって守られ続けています。

<インディゴ>

・インディゴ染めは化学染料を利用したもので、デニム生地に広く用いられており、生産が安定していることが特徴です。

・合成インディゴは安定した品質を実現し、量産可能であり、コスト面でも優れています。

・合成インディゴ染めは低価格で均一な仕上がりを得ることができるため、デニム文化の中で広く普及しました。

・合成インディゴは繊維表面に付着するため、独特の色落ちを楽しむことができます。

藍色は、自然と科学が織りなす2つの異なる染色技術によって形作られ、個々に美しさを持っています。

岡山の児島では、合成インディゴ染めの魅力である色落ちの楽しさ、伝統的な藍染の深い青、そして両者を融合した製品に至るまで、好みに応じた幅広い選択肢が提供されています。

この地域は、それぞれの青色が織り成す物語を体験できる場所としても特別な意味を持っています。

■藍の色「サムライ・ブルー」の由来

オリンピックやワールドカップのサッカーでは、日本中が“サムライブルー”一色に染まる。

興味深いのは、国旗の赤と白ではなく、なぜ“青”を選んだのか、そしてなぜそれが“サムライ”ブルーと名付けられたのでしょうか。

美しさと深みで知られる、日本の伝統色の藍色は「藍四十八色」と呼ばれるバリエーションが息づいています。

わずかな薄青の「藍白(あいじろ)」から深く艶やかな「留紺(とめこん)」まで、この豊かな色合いは、藍の品種ではなく、染めを重ねることで生み出されるものです。

空色や浅葱、そして聞き慣れた紺色も、藍の世界に属する色たちです。

その中に、紺より更に暗い色で搗色(かちいろ)があります。江戸時代には「かちん色」と呼ばれていました。

「かち」とは藍を濃く染み込ませるために被染物を「搗(か)つ」、すなわち、搗(つ)くことからついた色名です。

搗色(かちいろ)は「勝ち色=勝つ色」として、縁起が良いと、侍が好んで身に着けていました。

現在でも、剣道着は深い藍色の搗色(かちいろ)が継承されています。

サッカー日本代表の青のユニホームが定着したのは1936年の「ベルリンの奇跡」以降であることから、江戸時代に武士(侍)が好んだ「勝ち色」にあやかったという説もあります。

名前には自然への敬意と感性が込められ、色ごとに物語があります。日本人が古くから愛してきた藍色、その歴史や染めの技術、色の背景もあわせて探ると、さらにその魅力が広がります。

■藍の効能

藍染の原料となる藍の葉は、古くから染料だけでなく、薬草としても活用されてきました。

やけどの治療や痛み止め、さらに毒消しにも役立つ万能な存在でした。その効能が広く知られた戦国時代以前には、貴重な民間薬としても重宝されていました。

また、藍で染めた衣類には、消臭効果や防虫効果、日よけといった驚くべき特性があります。

さらに遠赤外線の効果で、夏は涼しく、冬は暖かいという快適さも備えています。そのため、高温から身を守るために江戸時代の火消しは藍染の服を着て現場に向かいました。侍たちは、機能性を求めて藍染の下着を着用していました。

戦国時代の侍は、鎧の下に藍染の下着を着ることで抗菌作用を活用し、傷の悪化を防いでいたといわれています。

近年では、これらの特性が科学的にも解明され、藍染製品が改めて注目を集めています。

<まとめ>

藍染めと藍色の奥深い魅力に触れることで、私たちの日常に自然とのつながりや歴史的な知恵の豊かさを再認識できます。

単なる「色」を超えた文化的な物語が、これからも私たちの暮らしや心を豊かにしてくれることでしょう。

藍の青には、人の手と自然が織りなす奇跡が詰まっています。その美しさと意義を大切に、次世代にもつなげていきたいですね。