2025/08/29 15:00

近年、ファッションの世界でも「環境」や「SDGs」への意識が高まり、素材選びに新たな価値が求められるようになってきました。

そんな中で注目されているのが、再生繊維という天然由来の素材。

リサイクルとは少し違い、原材料を一度溶かし、再び繊維として生まれ変わらせるこの素材は、サスティナブルな時代にぴったりの選択肢です。

洋服の洗濯ネームを見てみると、「再生繊維」と記載されています。

当ブランドactrheaでも、カットソーにリヨセル素材を使用しています。

今回はそんな再生繊維に焦点をあてて、その特徴や種類についてわかりやすくご紹介します。 あなたの服選びが、もっと心地よく、もっと未来につながるものになりますように。

【再生繊維ってなに?そのしくみと魅力をやさしく紹介】

「再生繊維」と聞くと、使い終わった繊維をもう一度使えるようにした“リサイクル繊維”を思い浮かべる方もいるかもしれません。で今回ご紹介する再生繊維は、いわゆるリサイクル繊維とは異なります。

再生繊維とは、天然由来の原材料を一度化学的に溶かし、元の構造と同じ性質を持つ繊維として再び生まれ変わらせたもの。

化学繊維の一種ではありますが、石油などの化石燃料を使わず、木材や綿などの植物由来の素材から作られるため、環境にやさしい繊維として注目されています。

<再生繊維の仕組み>

再生繊維は、木材や綿などの天然繊維をいったん溶解し、再び糸として紡ぐことで作られます。

この「一度溶かして再び紡ぐ」という工程が「再生」と呼ばれる理由です。

なぜ「再生」するの?

たとえば、綿のような天然繊維は短くてちぎれやすく、強度が弱いという欠点があります。そこで、いったん溶かしてから再び糸として紡ぐことで、長くて丈夫な繊維に変えることができます。これが「再生繊維」と呼ばれる理由です。

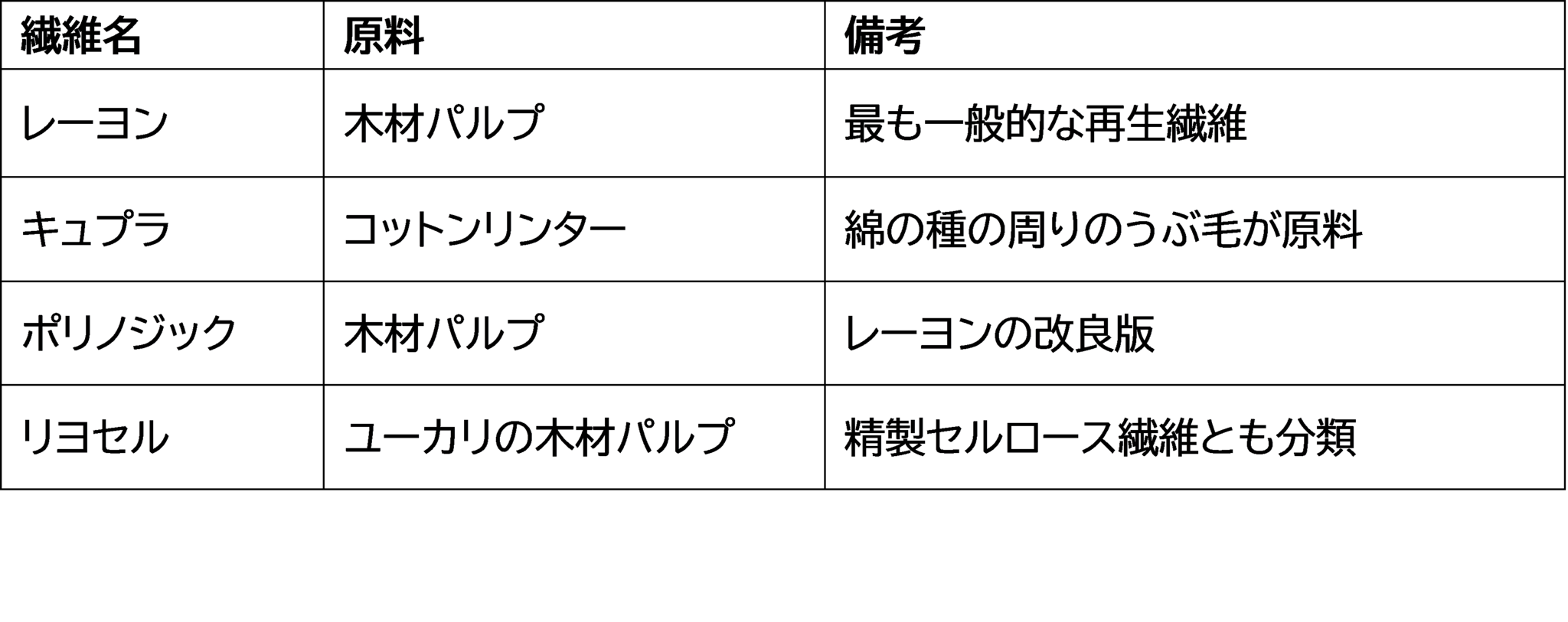

<再生繊維の種類と特徴>

再生繊維には、大きく分けて4つの代表的な種類があります。どれも植物由来のセルロースを原料としていて、環境にやさしい素材として注目されています。

●再生繊維ってどうやって作るの?

もともと糸にできないような短い繊維や木材の繊維質を、いったん溶かして液状にし、ノズルから押し出して再び繊維として形づくる。このとき、元の原料と同じ「セルロース構造」を持つ繊維に生まれ変わるから「再生繊維」と呼ばれます。

つまり、形は変わっても中身は同じ。天然由来の成分を活かしながら、使いやすく加工された繊維のことです。

●再生繊維の共通する特徴

・原料は植物由来のセルロース

・生分解性があり、土に還ることも可能

生分解とは、微生物の働きによって素材が最終的に水や二酸化炭素などに分解されることを指します。簡単に言えば、「土に還る」ということですね。

つまり、生分解性繊維とは、自然環境の中で分解され、やがて地球に還っていく繊維のこと。

条件が整えば、衣類などの製品も時間をかけて少しずつ分解されていきます。

ただし、分解には微生物の存在とその活動が不可欠で、環境によって分解の速度や程度は大きく変わります。

天然繊維(綿・麻・絹・羊毛)や再生繊維(レーヨン・キュプラ・リヨセル)などは、基本的にこの生分解性を持っています。

・光沢が美しく、吸湿性・放湿性に優れ、静電気が起きにくい

こうした性質から、ジャケットやコートの裏地、肌着、ストールなど、肌に触れる部分に使われることが多い。

【再生繊維の主な種類】

・レーヨン:木材パルプから作られ、シルキーな光沢と柔らかさが魅力。ただし水に弱く、洗濯には注意が必要。

・ポリノジック:木材パルプから作られ、レーヨンの弱点を補うために開発された繊維。強度は高いけれど、コストが課題。

・キュプラ:綿花の種の周りにある産毛「コットンリンター」から作られ、裏地にぴったりの素材。

・リヨセル(テンセル):ユーカリなどの木材パルプから作られ、製造工程が環境にやさしい。水に濡れても強度が落ちにくい。

■レーヨン

絹のような輝きを持つ、木から生まれた繊維──レーヨン

レーヨンは「人絹(じんけん)」とも呼ばれるように、絹の美しさを人工的に再現するために誕生した再生繊維。その断面は三角形に近く、光を反射して、まるでシルクのような艶やかな輝きを放ちます。

原料は木材パルプ。自然由来の素材を化学的に処理して糸にすることで、長繊維・短繊維の両方が生産され、ファッションから産業用途まで幅広く活用されています。

最近では竹を原料としたバンブーレーヨンが登場しています。竹は木と比べて成長が早く、短周期で再生産が可能なため、森林の伐採抑制につながり、自然に優しい繊維として注目されています。

<レーヨンの魅力>

・シルクに似た光沢と、なめらかな肌触り。

・湿気を吸収してくれるから、着心地がとても快適。

・染色性が高く、美しい色合いが表現できる。

・ドレープ性があり、流れるようなシルエットにぴったり。

<注意点>

・水に濡れると繊維の強度がぐっと下がってしまうのがレーヨンの弱点。

・摩擦にも弱く、洗濯には優しさが必要。手洗いで短時間、やさしく扱うのがベスト。

・濡れた状態では縮みやすく、しわもできやすいため、干すときは形を整えて下さい。

■キュプラ

キュプラ──呼吸するような裏地の名脇役

ちょっと高めのジャケットやコートをお持ちなら、裏地のタグをそっと覗いてみて。そこに「キュプラ」と書かれていませんか?あまり耳慣れない名前かもしれないけれど、実はとっても多くの衣類に使われている繊維です。

サスティナブルな理由

原料はコットンの“産毛”?

キュプラの原料は、綿花の種のまわりにふわっと生えている「コットンリンター」。本来なら捨てられてしまう部分を再利用して作られているから、サスティナブルな素材としても注目されています。

生分解性が高い:土に還るスピードが速く、自然に優しい

植物系の再生繊維は微生物によって分解されるので、焼却の際に有害物質が発生しません。

ちなみに「ベンベルグ®」という名前は、それは旭化成が持つキュプラの商標名です。

<キュプラの魅力>

・吸放湿性が高い 湿気を吸って外に逃がす「呼吸する繊維」。夏はさらっと快適、冬は静電気を抑えてくれる。

・肌触りがなめらか 糸の断面が丸いため、すべるような優しい触感。裏地に使われるのも納得の心地よさ。

・ドレープ性と柔らかな風合い しなやかで美しいシルエットを生み出す。高級感のある仕上がりにぴったり。

・美しい光沢。 絹のような上品なツヤがあり、見た目にも高級感を演出。

・接触冷感と清涼感 吸水性があるため、肌に触れた瞬間ひんやり。夏でも快適に過ごせる。

・生分解性が高い 微生物によって分解されるため、土に還るスピードが速く、環境にやさしい素材として注目されています。

<注意点>

・水に弱い 濡れると縮みやすく、強度が低下。レーヨンよりは改善されているが、洗濯には注意が必要。

・摩耗に弱い 擦れに弱く、長く使うには丁寧な扱いが必要。

・手洗いやドライクリーニング推奨。やさしく扱うことで美しさを保てます。

■ポリノジック

ポリノジック ― レーヨンの進化形として生まれた繊維

ポリノジックは、レーヨンと同じ木材パルプ由来のセルロースを原料とする再生繊維。その性質や扱い方はレーヨンに非常に近く、見た目や風合いもよく似ています。

しかし、ポリノジックは単なるレーヨンの模倣ではなく、その弱点を補うために開発された“改良型レーヨン”とも言える存在。

特に、水に濡れたときの強度低下や収縮といったレーヨン特有の課題に対して、ポリノジックはより安定した性能を発揮。

とはいえ、吸水性はレーヨンよりやや控えめ。その分、濡れても繊維が弱くなりにくく、洗濯時の扱いやすさが向上しています。

ただし、デリケートな素材であることに変わりはなく、短時間でやさしく洗うのが基本。

そのしなやかで上品な質感から、ブラウスやワンピースなど、肌に触れる衣類に多く使われています。

ポリノジックは、レーヨンの美しさを保ちつつ、日常使いに適した耐久性を備えた、バランスの取れた繊維です。

<ポリノジックの魅力>

・しなやかさと光沢は、まるでシルクのように優雅で、ドレープ性にも優れ、発色の美しさが際立つ。

・肌に触れたときのなめらかさは、まさに“上質”のひとこと。

・熱に強く、色落ちしにくい。

・親水性が高いため、油汚れが落ちやすいという実用的なメリットも。

<注意点>

・ポリノジックも水に濡れると縮みやすく、強度が低下するという弱点があります。

レーヨンよりは改善されているものの、洗濯にはやはり注意が必要。

・摩耗にも弱く、シワになりやすい点も気になるところ。

・レーヨンの欠点を補うために開発された分、製造コストが高くなりがち。そのため、流通量は限られているのが現状。

■リヨセル(テンセル)

リヨセル ― ユーカリから生まれた、やさしさと強さを兼ね備えた繊維

リヨセルは、ユーカリの木材パルプを原料にした再生繊維。コアラの好物として知られるユーカリが、まさか衣類の素材になるなんて、ちょっと驚きですね。

一般的にはレーヨンと同じく「再生繊維」に分類されることが多いですが、実はその製造方法に違いがあります。

レーヨンは、セルロースをいったん化学的に変成してから再び繊維化する「再生」のプロセスを経ているのに対し、リヨセルはセルロースを直接溶解して繊維にするため、厳密には“再生”しているわけではありません。

そのため、リヨセルは「精製セルロース繊維」と呼ばれることもあります。

この繊維の魅力は、製造工程にもあります。化学変成を経ず、セルロースを直接溶かして作るため、環境負荷が少なく、エコな素材として注目されています。

レーヨンと同じく木材パルプを原料としていますが、リヨセルは水に濡れても強度が落ちにくく、洗濯時の収縮も少ないという特徴があります。引っ張り強さも高く、日常使いにぴったり。

ちなみに「テンセル」と表記されている商品は、リヨセル繊維を使ったもの。かつては「リヨセル」がオーストラリアのレンチング社の商標、「テンセル」がイギリスのコートルズ社の商標でしたが、2004年の合併以降、現在ではレンチング社が「テンセル」をブランド名として展開しています。

<リヨセルの魅力>

・シルクのような繊細な光沢をまとい、やわらかなタッチが魅力。

・ドレープ性にも優れているため、レディースウェアに多く使われています。

・繊維の断面はキュプラのように丸く、なめらかで摩擦が少ないため、肌への刺激も少なくて快適。

・繊維方向の引張強度が高く、水に濡れても強度がほとんど落ちません。

・吸放湿性に優れ、ムレにくく快適な着心地を実現。湿気を吸っても縮みにくいという安定感も頼もしいポイント。

・静電気も起きにくく、肌にやさしい素材としても評価されています。

リヨセルは、自然のやさしさと機能性を兼ね備えた、まさに“次世代の上質繊維”。テンセルという名前で出会うこともあります。

<注意点>

・リヨセルのデメリットは基本的には、他の再生繊維と似ています。

・リヨセルは「フィブリル化」しやすい繊維。生地の表面が摩擦によって毛羽立ち、白っぽく見えてしまう現象。

繊維が細かく裂けることで起こりやすく、色抜けの原因にもなります。

・他の再生繊維と同様に、水に濡れると縮みやすく、型崩れのリスクもあります。(レーヨン・キュプラよりは若干改善されている)

・洗濯には細心の注意が必要で、摩耗にもあまり強くないのが現実。美しい光沢とやわらかな風合いを保つためには、やさしく丁寧なケアが欠かせません。

基本的にどの素材も吸湿性や肌触りの良さ、また天然由来であることから生分解性があります。吸湿性があると静電気が起きにくいので、全体として似た特徴があります。

【再生繊維の基本まとめ】

■ 再生繊維とは?

天然由来のセルロースを 一度溶解 → 再紡糸して作られる繊維

■ 主な種類と原料

✅ 生分解性があり環境にやさしい

生分解とは、微生物の働きによって素材が最終的に水や二酸化炭素などに分解されることを指します。簡単に言えば、「土に還る」ということですね。

そのため、サスティナブルな素材として注目され、環境に配慮した製品づくりに活用されています。

✅ 吸湿性が高くムレにくい

✅ 静電気が起きにくく快適

✅ 天然由来のやさしい肌触り

⚠️ 水に弱く、洗濯時の取り扱いに注意

⚠️ 摩擦に弱く、毛羽立ちや白化が起こることも

<まとめ>

今回ご紹介した再生繊維は、天然由来の原料から作られた、環境に配慮された素材です。

シルクのような光沢としなやかな風合い、そして高い吸湿性を備えており、快適な着心地を叶えてくれます。

ただし、繊細な性質を持つため、洗濯時にはやさしく取り扱うことが大切です。

こうした再生繊維は、サスティナブルな価値観を重視するブランドでも採用されており、環境と美しさを両立する素材として注目されています。